3月中旬に東日本旅客鉄道(JR東日本)が正式運用を開始したJR山手線の新駅「高輪ゲートウェイ」で、無人AI決済店舗をうたう「TOUCH TO GO」が3月23日にサービスを始めた。同店を運営するTOUCH TO GO(タッチ・トゥ・ゴー)社はJR東日本スタートアップとサインポストのジョイントベンチャーで、2018年10月に行われた赤羽駅での実証実験を経て事業化した。高輪ゲートウェイ駅店はその第1号となる。

まだまだ実証実験段階の取り組み事例が多い無人店舗技術で、商用展開に達したTOUCH TO GOはかなりのスピード感をもって動いているといえる。今回は現在日本で進んでいる無人店舗の取り組みを紹介しつつ、実際のビジネスや今後の展開を少し考えてみたい。

先行する米中の無人店舗事情は

17年初頭に米国で無人AI店舗「Amazon Go」のβテスト開始が報じられて以降、シリコンバレー界隈(かいわい)のスタートアップや中国では関連技術の研究が進み、PoC(概念実証)段階の実験店がいくつも登場した。中国では実際にそうした技術を使った商業段階の店舗が多数登場したが、米国ではAmazon Goを除けば「AiFi」というコンテナ型店舗や、Zippinという企業が米サンフランシスコで営業している2店舗くらいであり、20年4月までにPoCの段階を脱したものはない。

日本国内でも無人型店舗の取り組みは増えつつあるが、PoC段階を抜けて商用化を達成したTOUCH TO GOの展開速度は異例だといえる。

日本進出とPoCの話題はあるが、商業化は道のり遠く

Amazon GoのようにAIを使った行動解析によるレジ処理の自動化を実現する技術としては、日本進出第1号となるのが18年10月に化粧品や医薬品卸の大手PALTAC(大阪市)との提携を発表したサンフランシスコのスタートアップ企業Standard Cognitionだ。

同社はサンフランシスコ中心部にStandard MarketというPoC用の店舗を構えて実証実験を繰り返し、この技術で顧客企業にAmazon Goと同等の仕組みを提供することを打ち出している。

PALTACとの提携による日本進出は、まだ米国内でも同社の技術を採用したリアル店舗が出現していない段階での発表だった。全国のドラッグストアなどを中心にPoCを進めていくと発表されていたが、いまだ具体的な商用展開の話が出てきていないのが現状だ。

2つ目はNTTデータが19年9月に発表した「レジ無しデジタル店舗出店サービス」というもの。中国の画像解析スタートアップ企業・CloudPickとの提携で実現したもので、ショールームを兼ねた実験店舗を六本木にあるビル内に設置し、各種実験とともに顧客へのプロモーションを行っている。

実際にこの技術を使って展開された店舗の話はまだ聞かないものの、NTTデータは同種の取り組みでセブンイレブンと提携しているなど、すでに大手を顧客にした各種テストが行われている様子はうかがえる。また、中国で商用展開済みのサービスの多くがCloudPickの技術をベースにしているということもあり、実績という面ではAmazon Goに匹敵する状態にあるといえる。

3つ目が、20年2月に開催されたNTTドコモベンチャーズのイベントの中でも紹介されていた米Zippinの技術を用いたものだ。サンフランシスコには同種の技術開発を行うスタートアップは多数あるが、実際に商用展開を行っているケースは非常にまれで、唯一といえるのがこのZippinだ。

仕組み的には非常にシンプルで、Amazon Goほどセンサーは設置されておらず、数人が入れる程度の10m四方程度の店舗なら数台のカメラがあれば行動追跡が行えるという。前述の中国CloudPickの技術の場合、NTTデータの実験店舗のサイズで3台の画像解析用PCが必要だが、Zippinの場合はカメラ1台に対して小型のエッジモジュールでの画像解析を可能としており、バックエンド処理のための装置が小さく済むというメリットがある。

このように日本でのサービス展開を発表する企業が何社か出ている一方で、特に海外の技術をベースとしたものは発表先行型のものが多く、当面はPoCでの特定企業との検証が中心であることから、一般利用者の目に触れる形で成果がなかなか表に出てこない。

一方で、先日川崎での実証実験店舗を公開したローソンなど、コンビニといった大手小売店が主導するケースでは成果が目に触れる形で出やすい。TOUCH TO GOの場合、公開された店舗がPoCではなく、商用展開のサービスという点が大きかったといえる。先行して市場に投入されたことで「ビジネスモデル」の問題が現出することにもなり、これまで技術開発主導で進んできた“レジ”レスの無人がどのように収益化を実現していくのか、あらためてクローズアップされつつあるといえる。

Amazon Go後続たちの勝ち筋は“アンチAmazon連合”

Amazon Go的な店舗の実現をうたう後続たちは、より安価で手軽に導入できる技術の「外販」をビジネスモデルとしている。機器の販売であったり、導入のコンサルティングであったり、あるいはクラウド上のシステムを通じて顧客データのダッシュボード解析やトラブル対応を行う場合のサブスクリプション提供など、一度導入させれば継続的な収入が得られる。

もっとも、これは「Amazon Go」自体が「外販」という分野に進出するのにタイムラグがあることが前提だ。実際にリアル店舗での実績もある、Amazon Goの基幹技術「Just Walk Out」の外販にAmazon.com自身がすぐに乗り出すなら話は別だ。この辺りの背景については筆者が別誌のコラムでも触れているが、仮にAmazon Goそのものが設備投資の先行で大幅な赤字であっても、今後システムの外販を通じて多くの小売店がこのシステムを導入することになれば、長期的にみて事業全体では黒字となる。

一方で、Amazonの通販事業を通じて顧客の多くを奪われたと考えている小売店らは、米Walmartを筆頭に「アンチAmazon連合」のようなものを構成しており、これがAmazonを除くライバルらの活動できる素地となっている。

TOUCH TO GOの技術を導入して採算が取れる店舗はどこか

今回スタートしたTOUCH TO GOは、高輪ゲートウェイ店を皮切りに商用店舗を拡大していくだけでなく、システムの外販も当初からうたっている点が興味深い。大手チェーンがシステムを一括導入するのとは異なり、個々の顧客のニーズに合わせてJust Walk Outのような仕組みを提供することでビジネスモデルを成立させている。

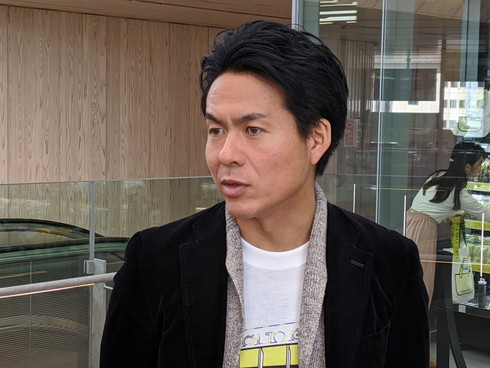

TOUCH TO GOの阿久津智紀社長は、同社の無人AI決済店舗の仕組みがターゲットとする市場について「人手不足に悩む日商30-40万円程度の小売店」と具体的な数字を挙げる。

「最低でもそのくらいの売上がないと、場所代や人件費、サービスのサブスクリプション代(月間80万円程度を想定という)を支払えないし、逆に売上が倍のような店舗では“無人AI決済店舗”の仕組みでは回しきれず、通常のコンビニのような店舗形態の方が向いている」(阿久津社長)と話す。

客が多過ぎてもピーク時の回転率の問題から店舗がパンクし、逆に少な過ぎると店舗の維持費を賄えない。客単価は500円前後を想定しており、これは「通常のコンビニ(例えばJR東日本系列のNew Daysなど)と比べて少ない」と阿久津社長はいう。想定する日商から逆算すれば、少なくとも1日あたり600〜800人くらいの来店が必要ということになる。

阿久津社長は、外販先としては「人手不足の地方のコンビニなどの商店」「ビルや施設内コンビニ」「店舗内店舗」のようなものを想定しているという。

一般的なコンビニのように常に人を2人以上張り付けておける体制を用意できず、スペース上の制限からフルサイズのコンビニのような業態は導入できない場合、あるいは「特定コーナー向けのミニ店舗」のようなものだ。

ただ想定するビジネス規模から考えて、地方の店舗ではロードサイド店などのある程度の売上が確保できる場所であったり、ビル内コンビニでも労働人口数千人など、そこそこの規模が要求される。

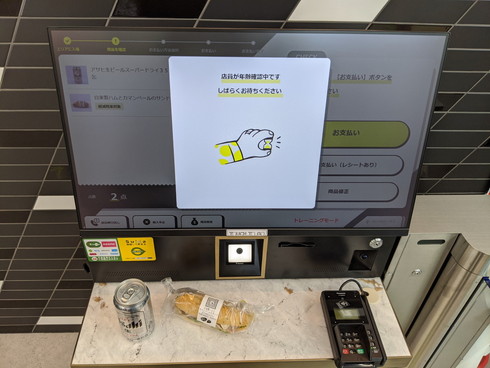

「無人店舗」でも人手不足解消は困難

しかし、TOUCH TO GOは「無人AI決済」をうたっているものの、実際に店舗自体は無人ではない。取扱商品によっては未成年か確認するための人員が必要で、高輪ゲートウェイ店では店舗監視をしつつ、リモートでヘルプを行う人員が張り付いていた。同店では、商品補充用の人員が1人と、多人数が同時に進入しないように入り口で交通整理を行う人員が1人と、最低でも3人のスタッフが同時に動いている。省力化とはいいつつも、都心部の駅に唯一あるコンビニでは多人数配置が必須であり、少なくとも人手不足解消にはなっていない。

逆にいえば、高輪ゲートウェイがTOUCH TO GOの設置場所としては特殊ともいえるだろう。同駅には他にコンビニ施設はなく、利用者が集中する環境だ。現状でTOUCH TO GOのスイートスポットとなるのは、セキュリティ的に問題の少ないビル内コンビニであったり、ピーク時のみ増員を考えればいい地方コンビニなど、阿久津氏が挙げる比較的限られた商圏にとどまるというのが筆者の考えだ。

移民労働者か、ワンオペか 欧州事情に見る日本の今後

実際のところ、今後日本で問題となるのは労働人口不足と賃金の上昇だ。

例えば欧州事情を見てみると、西欧地域では人手不足に備えて移民労働者を大量に導入したが、“慣れ”の問題や低賃金労働による低いモチベーションからサービスの質は必ずしも高くなく、店舗オーナーらは従業員管理や不正対策に頭を悩ませているという。

逆に、労働人口が少ない一方で、店舗やホテルなどのスタッフも現地人が中心となっている北欧などの場合、賃金の高さのせいか個々のサービスに割り当てられるスタッフは少ない。リーズナブルなホテルのスタッフは最小限の人員で運営され、レストランや商店もピーク時を除けば1人だけのワンオペで回されているというところも少なくない(来店する客も少ないのだが……)。

こういった部分を割り切って日本もいずれかに舵を切ればいいのかもしれないが、サービス品質低下に対する世間の評価は厳しいのが現状だ。今回の無人AI決済店舗は、主に後者のアプローチで人手不足を解消する手段となり、飽和といわれつつあるコンビニ型サービスの需給ギャップを埋める存在になるだろう。また、昨今の新型コロナウイルスの感染状況の中で、感染リスクを抑えながら食料品店など生活に必要な店舗の営業を継続していくのに有効な手段ともなるかもしれない。

「無人店舗は人の温もりがない」など、シニア以上の世代を中心にこうした流れに抵抗感を示す層も少なくないだろうが、近い将来に必要不可欠なものとして増加するのは必然の流れだ。こうした抵抗感の解消も含め、無人店舗化の流れを社会的に受け入れていく素地が必要かもしれない。

関連記事

"店" - Google ニュース

May 11, 2020 at 05:00AM

https://ift.tt/3cnwpKL

「無人AI店舗」はどんな店なら採算が取れるのか 高輪ゲートウェイの「TOUCH TO GO」と海外事情から見る“無人店舗ビジネス”の今後 - ITmedia

"店" - Google ニュース

https://ift.tt/2sTqBa7

Shoes Man Tutorial

Pos News Update

Meme Update

Korean Entertainment News

Japan News Update

Bagikan Berita Ini

0 Response to "「無人AI店舗」はどんな店なら採算が取れるのか 高輪ゲートウェイの「TOUCH TO GO」と海外事情から見る“無人店舗ビジネス”の今後 - ITmedia"

Post a Comment